近期,中国科学院广州生物医药与健康研究院发表了题为“USP7 restricts lineage potency in human embryonic stem cells through modulating mTOR activity”的研究论文。该研究揭示了一种限制人多能干细胞发育潜能的关键因子——去泛素化酶USP7,并阐释其通过去除mTOR 蛋白上非经典K63多泛素化修饰,从而调控 mTOR 活性的全新机制。

细胞发育潜能限制

哺乳动物胚胎发育起始于受精卵,随后经历连续的谱系分化,最终形成完整个体。在早期胚胎发育中,细胞第一次命运分离发生在囊胚期,由全能性(totipotent)细胞分化为胚胎内的内细胞团(ICM)和胚外的滋养外胚层(TE)。ICM细胞虽保留分化为机体所有细胞类型的潜能,但向滋养外胚层等胚外组织(ExE)的发育潜能受到限制。的确,来源于ICM的体外培养人胚胎干细胞(human embryonic stem cells,hESCs)属于多能性(pluripotent)细胞,展示有限的胚外组织潜能。这种从全能性向多能性的转变标志着细胞谱系发育潜能的限制,然而其内在决定机制尚不明确。

删除USP7,细胞潜能被释放

研究人员首先发现,USP7缺陷的人胚胎干细胞表现出较强的单细胞存活能力。将这些细胞在拟胚体培养基中培养可形成拟胚体结构,随后,当它们被转入不含特定形态发生素的囊胚培养基(IVC)后,可自发形成类似囊胚的结构并表达胚外谱系(ExE)标志物,相比之下,野生型人胚胎干细胞无法呈现类似囊胚的结构也不表达胚外谱系标志物。进一步地,研究人员将这些类囊胚结构的聚集体进行贴壁培养后发现其能够产生胚外的滋养层亚类细胞—绒毛外滋养层细胞和合体滋养层细胞,同时还形成了卵黄囊腔和羊膜腔典型胚胎腔结构。这些结果表明,USP7就像人胚胎干细胞发育潜能的“刹车”,限制了它向胚外组织发育,即敲除USP7解除了人胚胎干细胞的胚外谱系发育限制,并具备了模拟早期植入后胚胎发育、形成复杂胚胎样结构的能力。

背后的机制:mTOR信号的调控

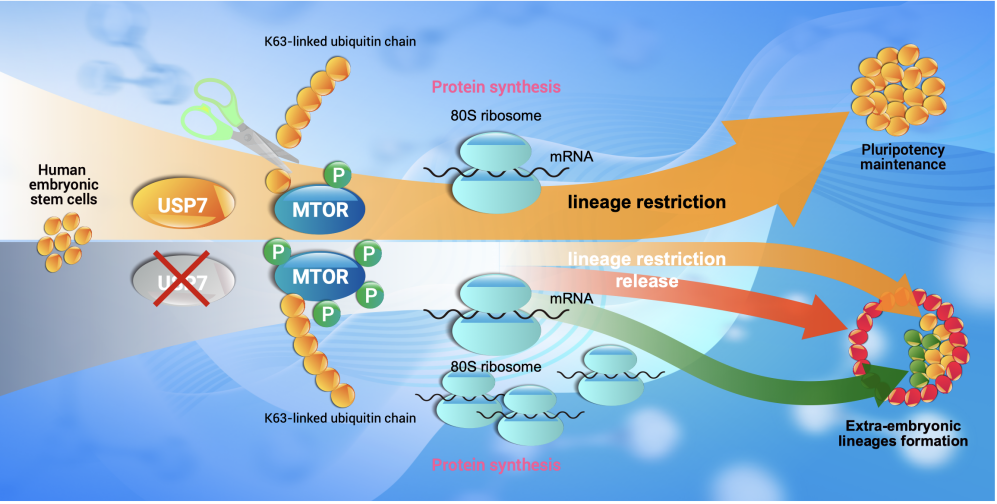

研究人员进一步探索USP7限制胚外潜能的作用机制,发现USP7敲除后,mTOR蛋白上的非经典K63泛素链无法被去除,从而导致mTOR蛋白磷酸化水平上升,并增强mTOR信号通路活性,这使得细胞内蛋白翻译水平上调,尤其是多能性标志物的蛋白水平增加,最终导致人胚胎干细胞的胚外谱系限制被解除。简而言之,USP7通过去除非经典的K63多泛素化而减弱mTOR活性,进而限制人胚胎干细胞的胚外发育潜能。

综上,研究团队鉴定了USP7介导的非经典K63泛素化去除这一关键内源机制,阐明了其如何限制人胚胎干细胞的胚外谱系发育潜能。同时,研究也暗示蛋白翻译控制在早期细胞命运决定中发挥着至关重要的作用。这些发现不仅揭示了细胞发育潜能限制的多维调控,而且有助于优化模拟体外胚胎早期发育过程的培养体系。

潘光锦研究员和单永礼副研究员为论文的共同通讯作者,邢琦博士、李菲博士、硕士生冯瑶为论文的共同第一作者。该研究工作由中国科学院广州生物医药与健康研究院、中国科学院香港创新研究院再生医学与健康创新中心等单位合作完成,并得到了国家重点研发计划、中国科学院、国家自然科学基金委、中国科学院青年创新促进会、广东省及广州市科技计划等项目的资助。

图1 USP7通过调节mTOR信号通路调节胚胎干细胞发育潜能