随着全球气温的持续上升,生物多样性面临加速丧失。物种能否适应气候变化,很大程度上取决于是否具有足够的遗传变异。然而,已有研究多聚焦于物种自身的遗传多样性,往往忽视了“渐渗杂交”——即不同物种通过基因交流获得新的适应性基因——在未来气候变化背景下的潜在作用。

在气候条件迅速变化的压力下,仅依赖自身遗传变异可能不足以应对,而新突变的产生又往往十分缓慢。因此,渐渗杂交可能成为一种快速且有效的适应途径,尤其对于分布范围狭窄、受地形阻隔的山地物种而言更为关键,这类物种是受气候变化威胁最严重的类群之一。

该研究以三种近缘山地鸟类——淡眉雀鹛(Alcippe hueti)、灰眶雀鹛(Alcippe davidi)和云南雀鹛(Alcippe fratercula)为研究对象,整合群体遗传学与生态基因组学方法,探讨渐渗杂交如何帮助山地鸟类应对未来气候变化。这三种雀鹛分布于中国东南丘陵、云贵高原及横断山脉地区,自东向西海拔逐渐升高,气温与降水递减,形成显著的环境梯度。此外,之前研究也表明三者之间存在基因流,这一体系是探究上述问题的理想类群。

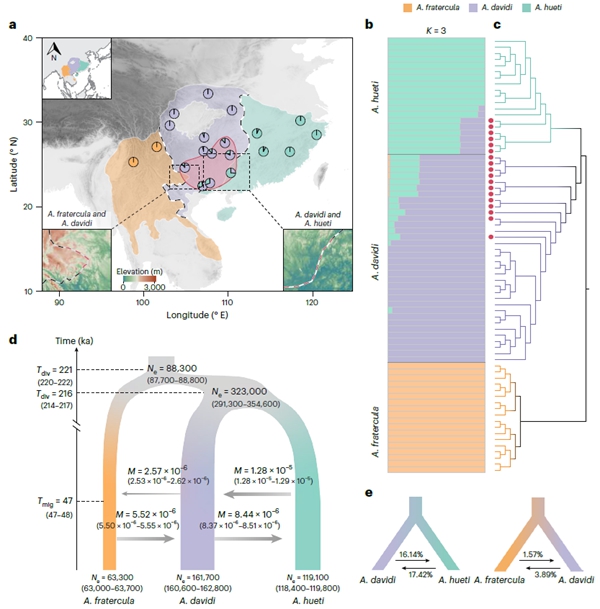

研究发现,三种雀鹛大约在22万年前开始分化,约4.7万前邻域分布的物种之间开始出现基因流并延续至今。在接触区,杂交个体的遗传组成呈现不均匀混合。借助机器学习方法,研究团队更精细地识别出渐渗片段及其渗入方向。其中,灰眶雀鹛与淡眉雀鹛之间基因流水平较高,基因上有更多的渗入片段(图1)。

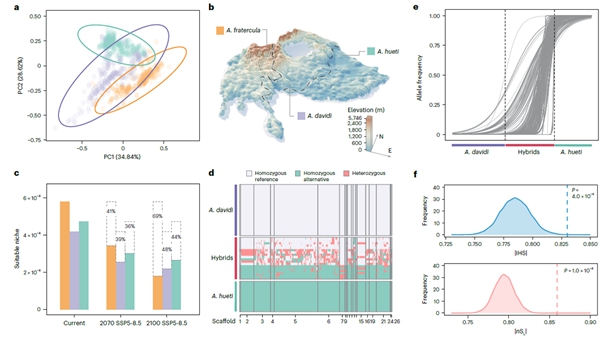

在物种分化过程中,三者逐渐占据不同的气候生态位:东部的淡眉雀鹛偏好炎热湿润环境,西部的云南雀鹛适应凉爽干燥条件,中部的灰眶雀鹛则介于两者之间。未来,这三种雀鹛将面临严峻的气候变化挑战,预计将丧失约44%至69%的适宜栖息地。通过环境关联分析,研究团队发现约28.5%的气候适应性位点通过渐渗杂交扩散至其他物种基因组中,并显示出显著的选择信号(图2)。

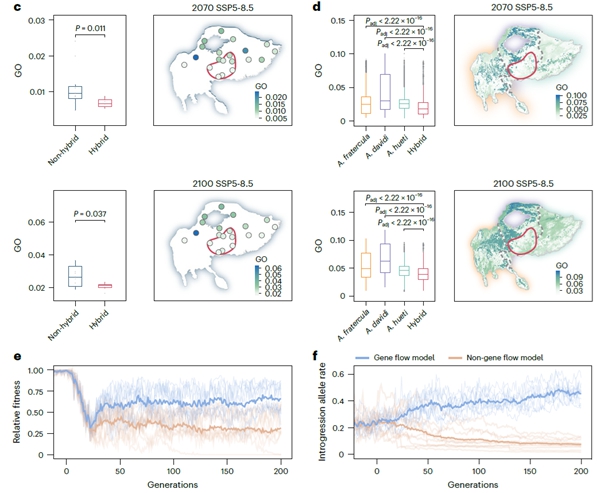

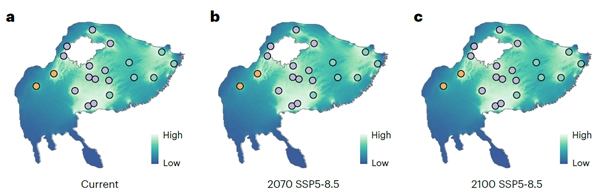

随着气候趋于炎热湿润,这些适应性渐渗位点的基因频率预计将整体上升,有助于物种缓解环境压力。基因组偏移量(Genetic Offset)分析进一步显示,杂交区群体仅需较少的遗传改变即可应对气候变化,表现出较低的气候脆弱性。随后,研究团队利用SLiM模拟验证了维持基因流的重要性:在持续基因流条件下,更多适应性位点得以在物种间扩散,种群适合度约在25代后开始恢复;而若无基因流,适合度的恢复极为困难(图3)。此外,三种雀鹛的景观连通性主要受地形影响,杂交区域连通性更高,且预计未来将保持稳定(图4)。

该研究表明,种间基因流是增强物种气候适应能力的重要进化机制,通过引入新的遗传变异,帮助物种在快速变化的环境中维持适应潜力。同时,研究结果也凸显了维护迁徙通道与接触区稳定的重要性,这对于促进物种间的基因交流和种群适合度的恢复非常关键。此外,该研究建立的分析框架,将群体遗传学与气候脆弱性评估相结合,为其他分布受限类群的气候适应研究提供了可推广的思路与方法。

以上究结果以 “Hybridization mitigates climate change risk in mountainous birds”为题,于近日发表于Nature Climate Change(https://www.nature.com/articles/s41558-025-02485-w)中国科学院动物研究所动物多样性保护与有害动物防控全国重点实验室的博士生张帅、陈逸林博士为共同第一作者,中国科学院动物研究所的屈延华研究员为通讯作者。中国科学院动物研究所雷富民研究员,PIFI学者Per Ericson为该研究提出宝贵意见。该研究得到了国家自然科学基金等项目的资助。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41558-025-02485-w

图1. 遗传分化和种间渐渗

图2. 生态位分化以及气候适应性渐渗位点

图3. 种间渐渗缓和气候变化风险

图4. 在未来条件下景观连通性将保持稳定