动物的社交网络结构在种群生态与演化过程中扮演着重要角色。它不仅影响疾病的传播和合作行为的产生,还会塑造文化传递与社会稳定性。然而,我们对于个体社会决策如何逐步汇聚并塑造群体尺度上的社交结构仍知之甚少。过去的研究大多集中在宏观群体模式或特定微观行为的探讨,研究对象也多以灵长类等大型哺乳动物为主,而对鸟类等其他社会性物种的研究相对匮乏。

近日,中国科学院动物研究所王代平研究团队通过对斑胸草雀(Taeniopygia guttata)的大规模、高分辨率持续追踪,揭示了鸟类群体中存在清晰的多层次社交网络结构。该研究不仅阐明了空间选择和社交偏好在社交关系形成中的作用机制,也探讨了不同社会性物种在认知与时间等限制因子作用下可能产生相似社交结构的普遍规律。

研究团队利用自动化条码追踪系统,在四个大型斑胸草雀混合群体(每群约 80 只个体)中,连续 30 天收集了数百万条个体位置与交互数据。这一技术使研究者能够以秒级分辨率捕捉鸟类的共栖、聚群等社会互动,大大超越了以往依赖人工观察的研究方式。分析发现,在个体水平上,斑胸草雀的社会关系呈现稳定分层:每只鸟通常保持 1 - 2 个最亲密伙伴,相当于人类的“至交好友或伴侣”;维持 6 - 7 个亲密伙伴,类似“核心朋友圈”;还拥有 22 - 24 个中等关系伙伴,对应“泛泛之交”。这些关系连续长时间保持高度一致,显示出稳定的社会选择倾向。进一步的群体水平网络分析表明,这些分层关系在种群层面形成了类似分形结构的多层次社会网络,其扩展比例与人类及大象、狒狒、逆戟鲸等大型哺乳动物高度相似,表明不同物种可能受到共同的限制因子约束。

进一步,研究通过引入空间与社会选择的零模型,与观察到的真实情况进行对照。结果显示最亲密与亲密关系的维持主要由个体的社会偏好驱动,即鸟类主动选择了固定的伙伴;而中等关系或关联水平更低的群体则部分受到其所在环境空间因素的影响,如对特定栖木或取食点的共同偏好。这一结果揭示了空间限制与社会选择共同作用的机制,为理解鸟类以及其他动物复杂社会结构的形成提供了新视角。

该研究不仅扩展了对鸟类社会性的认知,也提示多层次社交结构可能是动物界普遍存在的现象。相关成果为比较不同类群社会系统演化、以及理解动物如何在认知与时间限制下组织群体生活,提供了新的理论依据。相关成果以"Social and spatial drivers of the multitiered structure of zebra finch social networks"为题发表于Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences杂志。中国科学院动物研究所硕士研究生张轶宣为第一作者,中国科学院动物研究所王代平研究员为通讯作者。动物研究所博士研究生江欣怡,澳大利亚国立大学、瑞士苏黎世大学Damien Farine教授,Lucy Aplin教授参与了此项研究。该研究工作得到了国家自然科学基金(32270452)、中国科学院人才项目及国际科研合作项目的资助。

论文链接:https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2025.0978

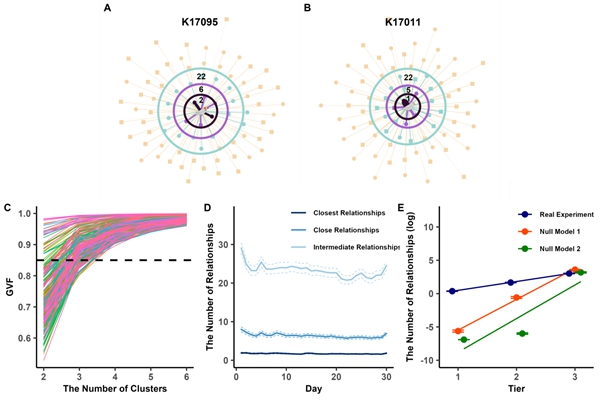

图1. 斑胸草雀自我中心网络的分形结构。

(A) 雄性与 (B) 雌性的自我中心网络示例,内圈表示最亲密伙伴,中圈表示亲密伙伴,外圈表示中等伙伴(方形=雄性,圆形=雌性)。(C) Jenks自然断点算法在303只鸟30天的数据中均稳定识别出四个层级(GVF=0.85,虚线)。(D) 各层级的社会伙伴数量和随时间的变化在个体间高度一致,实线为平均值,虚线为95%置信区间。(E) 不同层级的社会关系数量对数变化(实测数据与两种零模型对比)。点为对数均值,误差棒为95%置信区间。不同层级的社会伙伴数量呈指数增加,显示出分形特征。

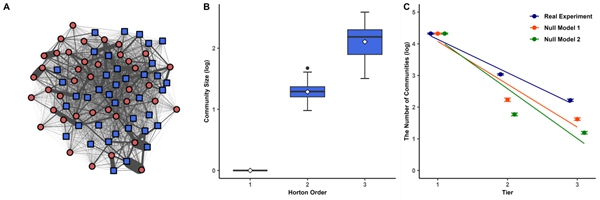

图2. 斑胸草雀多层次社会网络的群体结构。

(A) 每日网络示例,节点代表个体(蓝色方形=雄性,红色圆形=雌性),连线表示社会接触,线越粗表示接触频率越高。

(B) 不同层级(Horton分级)的群体规模分布(箱线图)及其对数均值(菱形)。

(C) 四个群体在30天中,不同层级的群体数量对数变化(实测数据与两种零模型对比)。点为对数均值,误差棒为95%置信区间。不同层级的社会群体数量呈指数增加,显示出分形特征。